珍しい名前の現象は?

かっこいい現象の名前は?

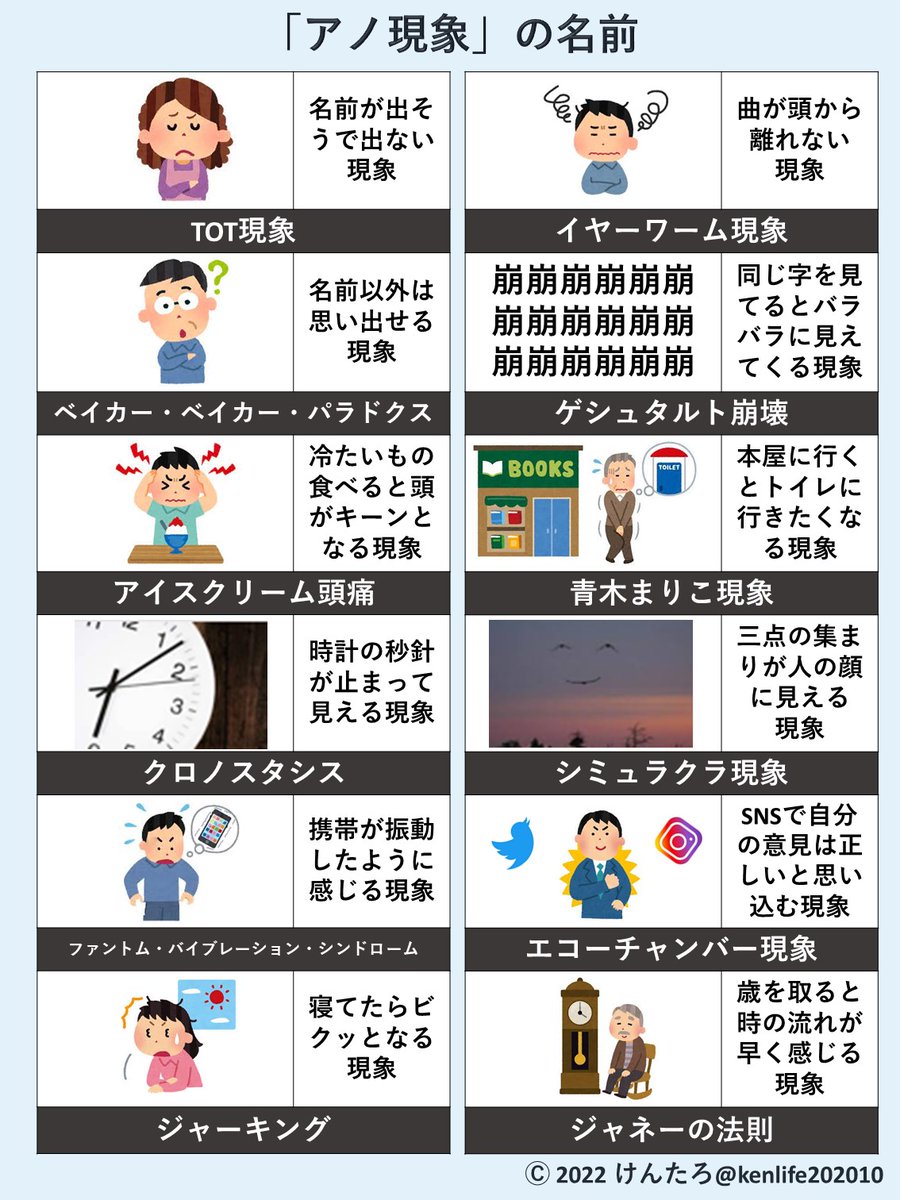

今回はそんな現象の中でも、知っていると誰かに自慢したくなるような「かっこいい現象名」にフォーカスして紹介していきたいと思います。ベイカーベイカーパラドクスカクテルパーティー効果不気味の谷現象クロノスタシスファントム・バイブレーション・シンドローム

アオレカ現象とは何ですか?

人の行動や心理は「あるある」に満ちている。 たとえば、すぐ喉元まで出かかっているのに、どうしてもアレが思い出せない現象。 あるいは、仕事や勉強が忙しいときほど、他のことをやりたくなってしまう現象。

人の名前が思い出せない現象は?

ベイカーベイカーパラドクス(baker-baker paradox, パン屋のベーカーのパラドックス)は、心理現象のひとつ。 ある人物を思い浮かべたとき、その人の容姿、趣味、職業、人柄、口癖まで思い出せるのに、名前が思い出せないということがある。

身近な現象の名前は?

身近な現象の名前【9選】その名も 「ラバー・ペンシル・イリュージョン」「チンダル現象」と言います!「ゲシュタルト崩壊」という現象です。シバリングという生理現象です。いわるゆ ‟寝ビクッ” ってやつです。ライデンフロスト現象といいます。ドップラー効果という現象です。

カリギュラ効果 なぜカリギュラ?

1980年にアメリカで放映された『カリギュラ』という映画で過激なシーンが多くボストンでは放映禁止となりましたが、逆に人々の興味を惹き映画は大ヒットになった事がカリギュラ効果の名前の由来となっています。

言葉が出てこない現象の名前は?

失語症: 言葉が出てこない、言い間違いが多くなる、言葉の意味がわからなくなってしまう状態。 社会的行動障害: 感情をコントロールできない、なにもする意欲がない、話の話題転換に対応できないなど社会生活に影響が出ている状態。

バーダーマインホフ現象とは?

バーダー・マインホフ現象とは

バーダー・マインホフ現象は一度強く意識すると、その意識が引き金になって、以後にも強調されて映し出される効果を指します。 例えば、ドイツ車の勉強をした以後は、「なんか最近ドイツ車やたらと見るようになったなー」と思うようになります。

ザイアンス効果とは?

ザイアンス効果とは? ザイアンス効果とは、最初は興味がなかった物事や人でも、何度も接するうちに、好きになっていく心理的現象のことを指します。 別名「単純接触効果(mere exposure effect)」「熟知性の原則」とも呼ばれます。

ウィンザー効果とは?

ウィンザー効果とは、当事者よりも第三者が発信した情報のほうが信頼されやすいという心理効果のことを意味する。 たとえば、ある製品の魅力を自社がアピールした場合と、ユーザーが良い口コミやレビューを発信した場合とでは、後者のほうが購買に結びつきやすい。

知ってる人の名前が出てこないのはなぜですか?

・原因 よく知っているはずの人の名前が出てこない場合があります。 これは年を重ねることで思い出す力(記憶力)が衰えたからと考えられます。 たとえば、「よく知っているはずの物事をふと忘れてしまい、すぐには思い出すことができない」といったことが度忘れに当てはまります。

あれなんだっけ 現象?

俳優や女優の名前が出てこない、咄嗟に漢字が思い出せないなど、イメージは頭の中に浮かぶのに、該当する言葉が出てこない現象で、思い出せない際に、『あれあれ、あれ何だっけ』・『あれあれ、あれ誰だっけ』・『あれあれ、あそこどこだっけ』などと言ってしまうことから名づけたもの。

同じものを何回も見る 現象?

そもそもザイオンス効果って何? ザイオンス効果とは、アメリカの心理学者ロバート・ザイオンスが提唱した心理効果で、別名「単純接触効果」とも呼ばれています。 このザイオンス効果とは、相手に何度も繰り返し接触することによって、だんだん好感度や評価などが高まっていくという効果です。

確証バイアスとは?

確証バイアスConfirmation Bias

確証バイアスとは、認知心理学や社会心理学で取り上げられるバイアスの一つ。 自分の思い込みや願望を強化する情報ばかりに目が行き、そうではない情報は軽視してしまう傾向のことを指す。 政治、経済、ビジネス、SNS、日々の実生活等のさまざまな場面で散見される。

アンカリング効果とは?

アンカリング効果とは、先に与えられた情報や数字に無意識のうちに判断を歪められてしまう「認知バイアス」のこと です。 最初に見た価格や条件などを基準としてそれに引っ張られてしまう様子が、まるで海にいかり(アンカー)を下ろした船のようであることから名付けられました。

フレーミング効果とは?

フレーミング効果(Framing Effect)とは、同じ意味を持つ情報であっても、焦点の当て方によって、人はまったく別の意思決定を行うという認知バイアスのことである。 情報のどこにフレームを当てはめるかによって、意思決定が異なることからフレーミング効果と呼ばれる。

顔と名前が一致しない なぜ?

顔は右脳、名前は左脳が記憶する

言葉を読み書きしたり話して記憶する記憶(言語による記憶)は左脳で行われると言われています。 「顔」は視覚で見た画像によって右脳で記憶し、「名前」は言葉によって左脳で記憶するため、それぞれの情報がバラバラに保管されてしまいます。

顔と名前が覚えられない障害は?

相貌失認(失顔症・顔が覚えられない)

ゲシュタルト崩壊現象とは何ですか?

と思いながら辞書を繰ると、「ゲシュタルト崩壊 文字や図形などをちらっと見たとき、それが何の文字であるか、何の図形であるかを一瞬で判断できるのに、これを持続的に注視し続けることで、全体的な形態の印象、認知が低下してしまう知覚現象のこと。

アンカリングとは?

アンカー(Anchor)は日本語で「いかり」を意味し、アンカリング(Anchoring)は船の錨を下げて船をつなぎとめることを意味します。 つまり、身動きが取れない状態のことを言います。

プライミング効果とは?

プライミング効果とは、「人が最初に見たものから刺激を受け、無自覚なまま行動を起こす」ことを示した心理効果の名称です。 一般的には「人は意識的に物事を判断し、行動している」と思われるもの。 しかし顕在意識が働かないところで意思が決定されることがあるのです。

スリーパー効果とは?

スリーパー効果とは、信憑性が低い情報源から得た情報であっても、時間の経過とともに情報源の信憑性を忘却してしまい、情報の内容だけが記憶に残ってしまうという心理現象で、別名「居眠り効果」「仮眠効果」とも呼ばれています。 ビジネスシーンでも、営業やマーケティングで幅広く活用されています。

人の顔が分からない病気は?

相貌失認(そうぼうしつにん、Prosopagnosia)とは脳障害による失認の一種で、特に「顔を見てもその表情の識別が出来ず、誰の顔か解らず、もって個人の識別が出来なくなる症状」を指す。 俗に失顔症とも呼ばれる。 頭部損傷や脳腫瘍・血管障害等が後天的に相貌失認を誘発する要因となる。

みんな同じ顔に見える病気は?

相貌失認(そうぼうしつにん、Prosopagnosia)とは、脳障害による失認の一種である。 目や鼻など顔のパーツは知覚可能であるのに、顔全体を見て個人の識別をすることができない状態を指す。 俗に失顔症とも呼ばれる。

ADHDの顔つきの特徴は?

ADHDの顔つきであると言われる5つの特徴①実際の年齢よりも幼く見える②肌の色が白い③猫顔で目が離れ気味である④歯並びがあまりよくない⑤目が無気力な印象を与える

人の名前が出てこないのはなぜ?

名前が出てこないなど記憶に関する現象には、いわゆる「度忘れ」や「老化による生理現象」などさまざまな原因がありますが、なかには認知症による「病的な物忘れ」も考えられます。