羈とは何ですか?

「羈絆」の使い方は?

羈絆(きはん) の例文・使い方(10)・・・ 津田君といえども伝習の羈絆を脱却するのは困難である。・・・窮屈な羈絆の暑さのない所には自由の涼しさもあるはずはない。・・・当時思うよう、学問は必ずしも独学にて成し遂げられないことはあるまい、むしろ学校の羈絆を脱して自由に読書するに如くはないと。

羈束されるとはどういう意味ですか?

自由を束縛すること。 拘束。

「羈」の読み方は?

羈(読み)キ

キャッシュ類似ページ

「羈束」の読み方は?

これに対し,行政機関の活動のうち法律により厳格な拘束が行われ,行政裁量を行使する余地のないものを羈束(きそく)行為または羈束処分という。

羈絆の花の読み方は?

その他の言語

| 言語 | 正式名称 | 直訳の意味 (英語) |

|---|---|---|

| 日本語 | 羈絆の花 Kihan no Hana | Shackled Flower |

| 中国語 (簡体字) | 羁缠之花 Jīchán zhī Huā | Flower of Binding |

| 中国語 (繁体字) | 羈纏之花 Jīchán zhī Huā | |

| 英語 | Entangling Bloom | — |

「羈束裁量」の読み方は?

覊束裁量(読み)きそくさいりょう

革に安いでなんて読む?

人が馬に乗るために欠かせない「鞍」。 「革」に安全・安定の「安」と書いて「くら」と読みます。

何者にも縛られない 四字熟語?

四字熟語を知る辞典 「不羈奔放」の解説

何者にも束縛されずに、世間のきまりやしきたりにとらわれないで、思うままにふるまうこと。 [活用] ―な。

飾花の読み方は?

飾花(読み)かざりばな

裁量の余地とはどういう意味ですか?

行政行為を行う場合、行政庁は、法律に規定されていることしかできません。 しかし、法律で、一定の判断の余地を認めています。 この判断の余地を「裁量(さいりょう)」と言います。

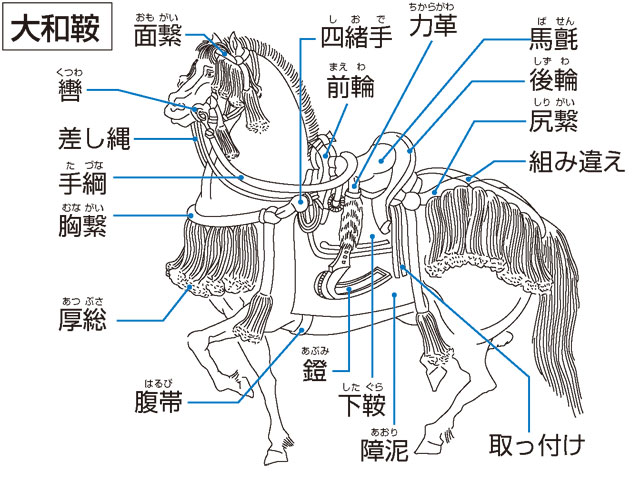

馬に乗る時につけるものは何ですか?

馬に乗るためには、一般的には鞍と腹帯、鐙革、鐙金の4点が必要です。 鐙は人が馬に乗る際のに足を掛ける部分になり、騎乗時はバランスを取る支えにもなります。

2鞍の読み方は?

2鞍がふたくらだったら、3鞍はみくらな気もするのですが…

考えや行動が何にもとらわれず自由であること?

「固定観念」の対義語には、「融通無碍(ゆうずうむげ)」があります。 これは、「考え方や行動が何物にもとらわれず自由でのびのびしていること」を表した言葉です。 松下幸之助は、素直な心の働きの一つを「融通無碍」という言葉で説明することがあったそうです。

縦横無尽な動きとはどういう意味ですか?

妨げられることなく、自由に物事を行うさま。 思う存分に。 「縦横」は、縦と横で、「どこでも自由に」という意。 「無尽」は、物が尽きることがないこと。

「美飾」の読み方は?

【美飾】びしよく

旨は何て読む?

「旨」は「むね」と読む。 「旨」は「趣旨」や「論旨」のような熟語においては「し」と読むが、「~の旨」「~を旨とする」のような言い方では「むね」と読まれる。

「裁量」の別の言い方は?

裁量の類語は? 裁量と近い意味を持っている言葉として、「任意」や「随意」、「自由意志」などが挙げられます。

裁量の反対語は?

裁量の対義語は、「決裁」「裁断」であり、誰かに決めてもらうことをいいます。

馬にあげてはいけない食べ物は?

・トマト、ジャガイモ、キャベツなど

ジャ ガイモの芽や種皮に含まれるソラニンはヒトでも有毒であ り、さらに馬では丸ごと飲み込んだ場合ののど詰まりにも 注意が必要です。 キャベツやブロッコリー、カリフラワー などのアブラナ科植物は、馬が食べると消化管内でガスを 発生しやすく疝痛の原因となるので注意が必要とされてい ます。

馬の大好物は?

日本では馬の好物はニンジンのイメージが強いですが、リンゴや氷砂糖などしょっぱい物よりも甘い物が好きです。 パンや米など大抵の物は食べ、自分が食べれないと思う物は匂いを嗅いで判別します。 主食は青草(干し草)を食べます。

牛の鞍の読み方は?

牛鞍・軛(うしくら・くびき)

馬安の漢字は?

鞍 | 漢字一字 | 漢字ペディア

自由な人ってどんな人?

「自由人」とは、周囲の意見にとらわれず、自分らしさを大事にして生きる人のことを言います。 周囲に合わせることや空気を読むことにあまり重きを置かず、自分のペースや気持ちを大切にします。 強い精神力の持ち主ともいえるかもしれません。 「自由人」は男女問わず存在します。

円通無礙とはどういう意味ですか?

ゆうずうむげ【融通無礙】

意見や行動が自由で、何ものにもとらわれずにのびのびとしていること。 また、状況に応じた処理や解決を行うこと。

因果応報は誰の言葉?

仏教の言葉。 唐の慈恩(じおん)(玄奘(げんじょう))三蔵法師の弟子)の伝記に「唯(た)だ玄を談じ道を論じ、因果応報を問うのみ」とある。 「因果」とは、直接の原因(因)と間接的な条件(縁)によってさまざまな結果が生ずること。