お守りって何個持っていてもいいの?

お守りはたくさん持っていても良いですか?

お守りは複数持ってもいい? お守りは複数持っても全く問題ありません。 複数持ってはいけないという理由として「神様同士が喧嘩をするのでご利益がなくなる」という主張も見られますが、そのようなことは全くないため、安心して複数持っていただけます。

キャッシュ

縁結びのお守り 何個?

縁結びのお守りは一つでも十分に効果が期待できるので、複数持ち歩かないようにしましょう。 お守りを複数持っていたとしても、実際には神様同士が喧嘩するようなことはないようですね。 なぜなら、神様ほど徳の高い存在が喧嘩などしないというのが正しい見解だからです。

お守りは何年持っててもいい?

お守りは基本的にそのお守りを授かってから1年でご利益が切れてしまうとされています。 そのため、お守りを手放すタイミングとしては、ご利益が切れてしまうとされている1年が経過する時や1年が経過する前に願い事が叶った時がお守りを手放したり、新しいものにするタイミングとされています。

キャッシュ

縁結び お守り 何年持つ?

お守りは、お受けになった日から1年間お持ちくださいましたら結構です。 新年には、新しいお守りをお受けになりたいということでしたら、古いお守り、お札を神社にお返しの上、お受けください。

お守り 捨てたらどうなる?

基本的にはお守りをもらい受けた神社やお寺へ自らの足で返納し、供養してもらうことになります。 また、宗派の違う寺院や、違う神社へ返納してはいけません。 違う神様のもとに返すことになり、失礼に当たるためです。 しかし、旅行先で手に入れたお守りなどで返すのが困難な場合は、他所のお守りも受付している寛容な寺社もあります。

お守りは返すべきですか?

効力の期間を過ぎたお守りは返納が必要

願いが叶い、務めを果たしたお守りは、授かった神社やお寺へ行き、返納します。 お守りを手に入れてから1年経っていないときも、幸せがもたらされ「しっかりと目的を遂げられた」感じた場合は、返すタイミングです。 神聖なものだからこそ、お守りは最後まで丁寧に扱うことが重要。

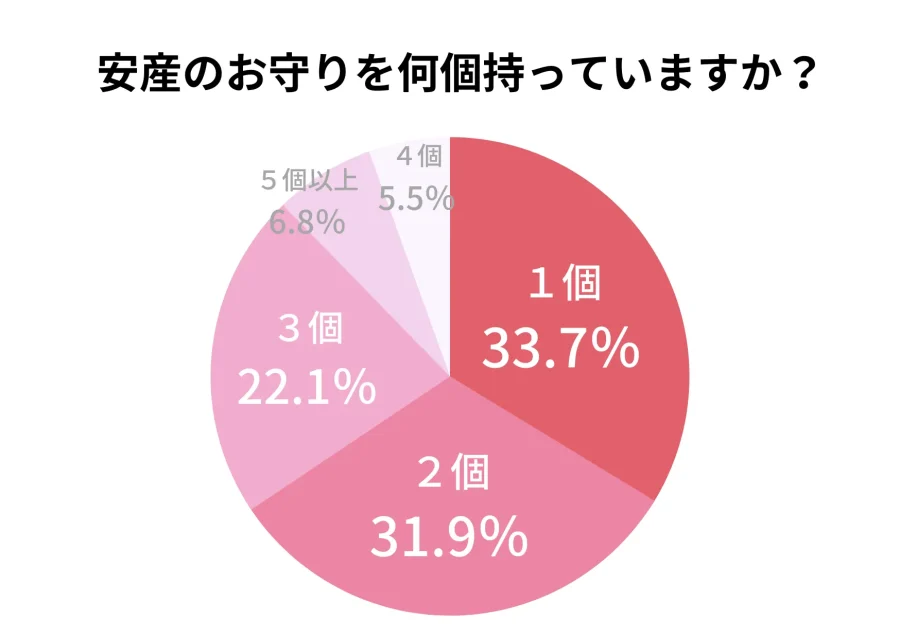

安産のお守りは何個あってもいい?

ちなみに、安産祈願のお守りの所持数には、特に制限はありません。 自分で手に入れた安産御守のほかに、親族や友人からプレゼントしてもらい、複数のお守りを所持することになることもあるかもしれませんが、安産を願う思いや効力に変わりはないので気にする必要はありません。

安産お守り 何個も持つ?

「お守りを複数持っていると、神様がケンカしてしまうからよくない」と言われることもありますが、そんなことはありません。 お守りを複数所有していても問題はないでしょう。 安産を祈って持つお守りは、ひとつでも複数でも思いや効力に変わりはないため、ひとつひとつを大切に扱うことを心がけましょう。

お守りは毎年変えるものですか?

お守りの有効期限は、一年とされています。 普段から持ち歩いているお守りはだんだん古くなり、汚れてしまいますので、神様の力が弱くなるのです。 そのため、毎年初詣などにお守りを返納し、新しいお守りをいただくことをおすすめします。 また、お守りだけではなく、破魔矢なども毎年新しい物に変えましょう。

お札とお守りの違いは何ですか?

お神札とお守りはどちらも神さまのお力を戴くものですが、お神札は自分の家の神棚でお祀りして家をお守り戴くもの、お守りは常に身に付けて神さまのご加護を戴くものです。 一年間お祀りしたお神札は年末に神社に納め、お焚き上げをしてもらいましょう。

お守り どこに置いておく?

棚やタンスといった背の高い家具のうえなどがおすすめです。 神様は、穢れを嫌い、清浄を好みます。 お守りは、白い清潔な布の上や簡易神棚、お札立てなどに置き、すっきりキレイな状態を保ちましょう。 置き場所周辺はホコリなどが溜まらないようにこまめに掃除して、余分なものは置かないようにしてください。

お守りの正しい捨て方は?

基本的にはお守りをいただいた寺社へ自分で返しに行きましょう。 ほかには郵送、年末行事のお焚き上げや、自宅で供養して処分もできます。 どのような方法を取るにしても、大切なことは感謝の気持ちを持って神様に返そうと思う気持ちです。

お守りは違う神社に返しても大丈夫?

基本的にはお守りをもらい受けた神社やお寺へ自らの足で返納し、供養してもらうことになります。 また、宗派の違う寺院や、違う神社へ返納してはいけません。 違う神様のもとに返すことになり、失礼に当たるためです。

お守りはなぜ一年?

お守りは「1年」が効力の期限だと言われています。 元々は鎌倉時代に伊勢神宮の使い人(御師)が、1年をかけて全国に配布した古い神札(神宮大麻)を携行しているお祓い箱に回収つまり返納し、新しい神札を授けていたことに由来しています。

安産のお守り 誰が買う?

安産祈願のお守りは、基本的に誰が準備してもOKです。 家族や友人からプレゼントする場合もあります。 プレゼントする時期は、安定期とされる妊娠5カ月目以降に渡すのがおすすめです。 早く渡しすぎると妊婦さんがプレッシャーに感じることもあるそうなので、注意してくださいね。

安産お守り 誰が持つ?

お札は護符(ごふ)とよばれ、厄災や邪悪なものから身を守るとされています。 諸説ありますが、この護符には「神の力が宿っている」といわれることがあります。 つまり、安産のお守りの場合は妊娠中のママの身につけて持ち歩いたり、身近に置いておくのがよいということになります。

お守りは一年有効ですか?

お札やお守り、有効期限が一年って本当? お札やお守りに効能期限はありません。 ただし、「1年に1回ぐらいは神社にお参りし、お札やお守りを新調してね」という意味で、1年と記載することがあります。 神様はきれい好き。

神社のお守りの効果は何ですか?

今年1年の願い事の成就、目的達成のため神様の力を借りる…。 お守りは人々に神様の力を分け与えるものであり、神様の分身でもあります。 健康祈願、商売繁盛、安産祈願、縁結び、合格祈願、交通安全、厄除けなどなど、お守りの効果は千差万別。

開運お守りとはどういう意味ですか?

進まれる道に、幸運が訪れるよう運気の上昇を願うお守りです。

お守りの中身は何ですか?

お守りの中に入っているのは紙や木、金属でできた御神璽(ごしんじ)という神の宿るお札。 お札は、神社の神職が祈祷することで神の力が込められており、この祈祷のことを御霊入れ(みたまいれ)といいます。 最後にお守りの袋の口を閉じる紐には、神の力が逃げないようにという意味が込められています。

お守りの正しい持ち方は?

ご利益にあずかるための正しい身につけ方

難しい場合は、首にかけなくても肌身離さず持っているだけで、ご利益を得られると考えられています。 なるべく心臓付近で持つと良いですが、バッグに入れても問題はありません。 お守りを携帯できないときは、高い位置で、明るくて視界に入りやすい場所に置いておきます。

お守りは何個まで?

お守りはどれかひとつに絞る必要はなく、同時にいくつ持ってもかまいません。 もちろん、違う神社のものを一緒に持ってもOKですから、お気に入りのお守りを好きな数だけ持ち歩いてください。 もちろん、願いが叶った時には、きちんとお礼参りをするのも忘れずに!

おみくじ持って帰ったらどうする?

おみくじを持ち帰った場合、もし家に神棚あれば神棚で保管しましょう。 おみくじは、お札やお守りなどと同様に神様の魂が込められているものなので、粗末に扱うことのないように十分注意してください。 また、適宜読み返すことも大切です。 おみくじに書かれている内容は神様からのメッセージ。

安産のお守り 何個も?

結論からいうと、特にお守りの所持方法に決まりはないので、持ち方は人それぞれで問題ありません。 持ち歩いても、自宅に保管しても大丈夫です。 常に持っておきたい場合は、よく使うカバンやポーチにつけたり、母子手帳ケースに挟んだりするのがおすすめ。 また、複数の安産祈願のお守りがあっても、すべて持ち歩く必要はありません。

安産お守りいくつあってもいい?

結論からいうと、特にお守りの所持方法に決まりはないので、持ち方は人それぞれで問題ありません。 持ち歩いても、自宅に保管しても大丈夫です。 常に持っておきたい場合は、よく使うカバンやポーチにつけたり、母子手帳ケースに挟んだりするのがおすすめ。 また、複数の安産祈願のお守りがあっても、すべて持ち歩く必要はありません。