赤いきつねと緑のたぬきどっちが人気か?

赤いきつねと緑のたぬきはどちらが先?

東洋水産を代表するうどんとそばの和風カップ麺で、「赤いきつね」は1978年(昭和53年)8月に、「緑のたぬき」は1980年(昭和55年)8月に発売された。

どん兵衛と赤いきつね どっちがうまい?

まずは、麺からみていきましょう。 どん兵衛は平打ちストレートなのに対し、赤いきつねの方はちぢれています。 麺同士の絡みは赤いきつねの方がきつくて、ほぐすのに時間がかかりました。 次にスープ。

赤いきつねと緑のたぬき どっちがうどん?

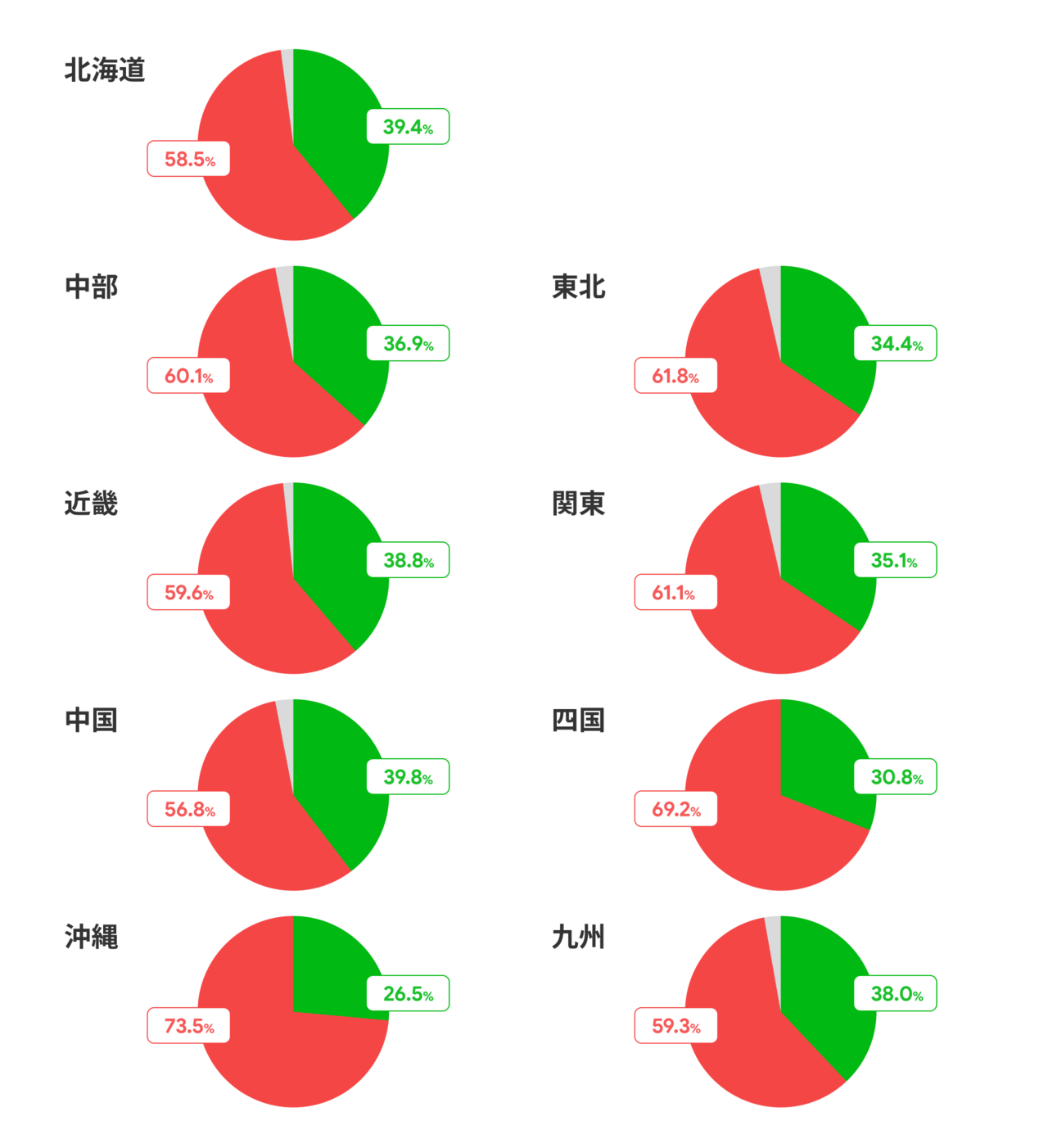

全国:赤いきつねが優勢

全国のレシート枚数では、赤いきつねが6割、緑のたぬきが3割6分といったところ。 赤いきつねが優勢だ。 赤いきつねはうどん、緑のたぬきはそばだが、その辺りも影響しているのだろうか。 続いて、日本全国エリア別で上記のシェアを見ていこう。

キャッシュ

どん兵衛 東西 どっちが うまい?

「日清のどん兵衛」といえば、お豆腐屋さんと同じ製法で作った丸大豆100%の「ふっくらおあげ」も大きな魅力となっており、東西でサイズに違いはないのですが、東日本では醤油の旨みと甘みを強めに効かせ、東日本では醤油感を抑えて豊潤な甘さを際立たせるなど、それぞれの “つゆ” に合わせて味付けを変えています。

メキシコでマルちゃんとはどういう意味?

1990年頃にアメリカから輸出されたマルちゃんの即席麺は、メキシコでは大人気の商品となりました。 「簡単にできる」「すぐできる」という意味で使われるようになったメキシコの「Maruchan」。

タヌキとキツネはどっちが強い?

知能面では互角であることがわかりましたが、きつねの用心深さが強みとなっています。 総合的に見ると、きつねがわずかに優位といえるでしょう。 しかし、これは一般的な比較であり、個体差や状況によってはたぬきが上回ることもあります。 どちらも独自の強みを持ち、日本の自然界で生き抜いていることがわかります。

東と西で味が違うカップ麺は?

東西のどん兵衛「だし比べ」が全国で発売。 日清のどん兵衛は、1976年に誕生した和風カップ麺のロングセラー商品。 東と西で味が異なっていて、普段はそれぞれの地域でしか店頭に並びません。

きつねうどん たぬきうどん どっちが人気?

今年は47都道府県の陣取り合戦方式で行いましたが、総投票数では「赤いきつね」が36,680票(54.8%)、「緑のたぬき」が30,301票(45.2%)となりました。 昨年の「赤いきつね」の投票率が54.0%だったので、投票率としては、ほぼ変わらない数値となりました。

どん兵衛 関西 関東 違い なぜ?

この違いは、東では料理に濃口醤油を使うのが一般的で、西では薄口醤油を使うのが一般的であること、また西は素材の味を引き出す「だし」を使った料理文化が強いことなどが理由とされています。 食文化の違いは、カップ麺にも影響! 日清食品から発売されている「どん兵衛」も、東と西で実はつゆが異なります。

東日本と西日本の味の違いは何ですか?

東日本は「かえし」と言われる醤油と味醂と砂糖を煮詰めた濃い調味料をカツオ出汁で割ったものをベースにしていますが、西日本では昆布やいりこ出汁に、色が淡く塩味の強いうすくち醤油を使ったものが主流です。

日本一高いどん兵衛とは?

ちなみに、「日本一お高いどん兵衛」は「利根川風越境肉どん兵衛」というネーミングで、群馬県産の食材である「赤城ポーク」「吉岡産キャベツとニンジン」「上野村産生シイタケ」「下仁田産長ネギとコンニャク」をドカンとトッピングしたもので、一杯1000円、限定50食。

マルちゃん焼きそば なぜ美味しい?

麺はしなやかな細麺で、肉や野菜などの具材と一緒にフライパンで炒めやすく、火の通りもよいので焼きムラなく作ることができます。 粉末ソースは10数種類のスパイスや調味料を独自の配合で使用しており、しっかり味をつけることができます。 また、粉末なので野菜や肉から出る水分を吸い取り、旨味を逃がしません。

赤いきつねの関西と西日本の違いは何ですか?

「マルちゃん 全国味くらべ 赤いきつねうどん 東」は、鰹・昆布・宗田鰹に、濃い口の醤油をあわせた。 「同 西」は、鰹・昆布・煮干・淡口醤油などで仕上げ、香りにもこだわった。 「同 関西」は、昆布・雑節・鰹節・煮干のだしを利かせた関西風つゆ。

キツネとタヌキの違いは何ですか?

キツネは北海道のキタキツネ、本州以南のホンドギツネなど、タヌキは北海道のエゾタヌキ、本州以南のニホンタヌキなどです。 キタキツネとホンドギツネは、アカギツネと呼ばれる北半球のほとんどの地域に生息する生き物の亜種。 タヌキの方は、日本にしかいない固有種。

たぬき きつね なぜ化ける?

狐は人を誘惑するために化けるのに対し、狸は人をバカにするために化けるのであり、化けること自体が好きだからという説もある。 「狸」(リ)という漢字は、中国ではヤマネコを中核とするネコのような中型哺乳類の漠然たる総称として用いられていた。

関東と関西のどん兵衛の違いは何ですか?

調べると、岐阜県の関ケ原から東西に東日本・西日本と定義されていました。 天下分け目ならぬ、味の分け目の関ケ原! 入っている薬味にも違いが。 北海道限定に薬味はついていませんが、東日本限定には「赤唐がらしの七味」、西日本限定には「和山椒の七味」がついています。

どん兵衛 関西 関東なぜ違う?

どん兵衛の場合、東西の境界線は天下分かれ目の合戦で有名な「関ヶ原」とのこと。 関東はかつおだし中心の味付けであるのに対して、関西はかつおと昆布のダブルだしが特徴のようです。 確かに関西では昆布だしを中心とした味付けで、醤油や塩は控えめと言われています。

きつねとたぬきはどっちが強い?

知能面では互角であることがわかりましたが、きつねの用心深さが強みとなっています。 総合的に見ると、きつねがわずかに優位といえるでしょう。 しかし、これは一般的な比較であり、個体差や状況によってはたぬきが上回ることもあります。 どちらも独自の強みを持ち、日本の自然界で生き抜いていることがわかります。

赤いきつね どんな味?

現在、赤いきつねには4つの味があります。 大きく分けると東日本向けと西日本向け。 東日本向けはカツオと醤油のしっかり味、西日本向けはカツオ・コンブ・煮干のダシに薄口醤油の上品な味。 さらに東日本では、北海道向けに利尻昆布を使った味、西日本ではウルメ鰯を使った関西版があり、全部で4つの味となっています。

東日本と西日本 味付けの違い なぜ?

関東は徳川幕府が開かれるまでは、農村地帯が多く、下級武士も含めてほとんどの人が肉体労働に従事していました。 その為、汗を多くかき体力も消耗します。 そこで、塩分やミネラルを補給するため味付けの濃い味付けが広まったとも言われています。 一方の関西は京都を有する大都会。

西日本 東日本 なぜ違う?

日本では、50Hzと60Hzの地域があり、一般に静岡県の富士川を境に、東日本は50Hz、西日本は60Hzとなっています。 これは、電気事業が始まった明治時代、関東ではドイツから50Hzの発電機を、関西ではアメリカから60Hzの発電機を輸入していたことが原因といわれています。

どん兵衛 東西 なぜ違う?

うどんやそばには、歴史的に東西で味の嗜好に違いがあることから、「どん兵衛」は全国展開のカップ麺としては初めて地域別に味を分けて発売し、現在も東日本向けと西日本向けの商品を販売しています*。

なぜ、どん兵衛は、東西で味が違うのか?

調べると、岐阜県の関ケ原から東西に東日本・西日本と定義されていました。 天下分け目ならぬ、味の分け目の関ケ原! 入っている薬味にも違いが。 北海道限定に薬味はついていませんが、東日本限定には「赤唐がらしの七味」、西日本限定には「和山椒の七味」がついています。

マルちゃん なぜ3人前?

発売当時は家族そろっての食事が一般的で、1975年の1世帯当たりの平均人数が3.27人であったことから、1回で食べきるのにちょうどよい量でした。 また、3人前は経済的でお買い得感があったことや、一般家庭のフライパンで一度に調理しやすい分量が3食分までだったことなども理由として挙げられます。

タヌキは猫か犬か?

タヌキは、哺乳綱食肉目のイヌ科です。