大学生の本を読む割合は?

大学生の読書率は?

47.2%です。 2人に1人が読書をしていません(2020年)。 1日の読書時間(電子書籍を含む)が0分の大学生は47.2%でした(2020年)。

キャッシュ

大学生の平均読書量は?

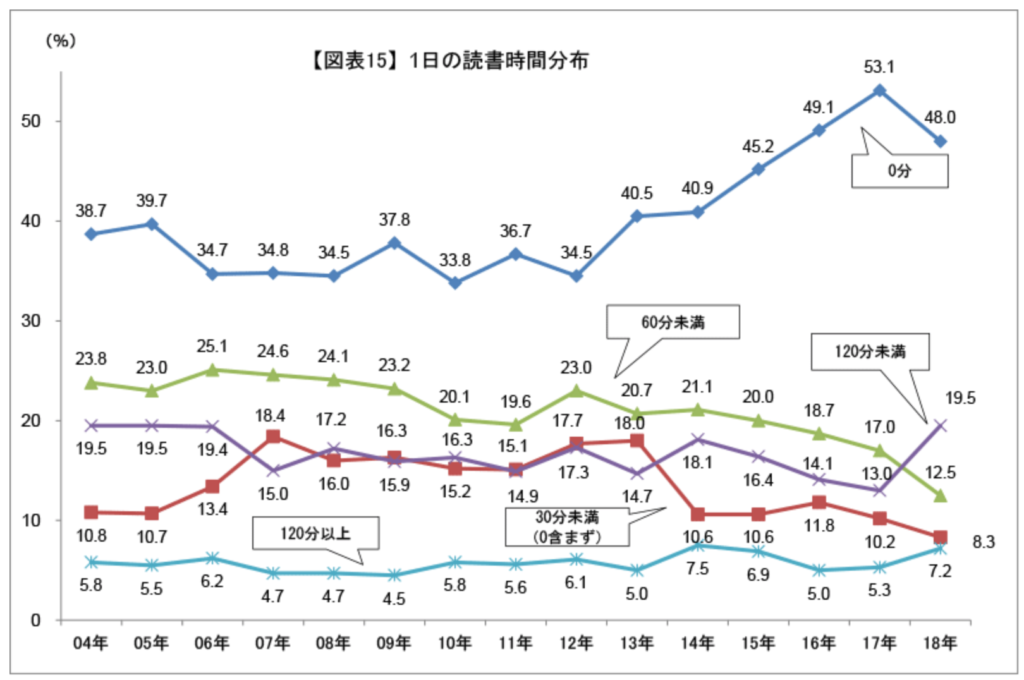

1日の読書時間(電子書籍も含む)の平均は、32.7分(前年28.4分・20年32.1分・19年30.4分)、読んだ人の平均は65.0分(同58.9分・63.0分・61.0分)と微増し、読書時間「0分」は46.4%と減少した。 大学生の勉強時間はコロナ禍で増加している。

キャッシュ

大学生の不読率は?

2021年調査、2022年発表の第57回学生生活実態調査によると、不読の学生の割合は2012年には34.5%、2021年には50.5%と、上昇傾向にある――が、そもそも大学進学率は1970年代には20~30%台だったが、現在は60%弱。

キャッシュ

大学生は読書すべきですか?

大学生 | 読書は絶対すべき!

大学生のうちにたくさん読書することはとても大切。 例えば、芸人や芸能人のエッセイなどを読むことで、新しい考え方や価値観に出会えたり、今流行りのビジネス本や自己啓発本などを読むことで成長するヒントが得られるでしょう。 どんなジャンルの本であれ、きっとあなたの選択肢や可能性は広がるはず。

大学生 月何冊?

大学生・大学院生に、1カ月に何冊の本を読むのか尋ねたところ、全体の半数以上は1~4冊の本を読んでおり、約4人に1人は1冊も本を読まないことがわかった。 平均は3.4冊だった。

学生の本を読む時間は?

読書時間を調査したところ、1日の読書時間は前年の2016年から0.8分減少し平均23.6分となり、3年連続減少。 0分と回答した学生の割合が半数を超えたのは、調査項目として確認できる2004年以降はじめて。 1日の読書時間が0分の割合は53.1%。 内訳は、文系48.6%、理系54.5%、医歯薬系62.6%。

大学生の学力低下の原因は?

さて、大学生の学力低下の背景には、何があるのでしょうか。 柳井晴夫・大学入試センター教授らの調査によると、大学教員が痛感する学力低下の内容では、多い順に (1)自主的に課題に取り組む意欲が低い (2)論理的に考え表現する力が弱い (3)日本語力、基礎科目の理解が不十分などの背景があることが明らかになっています。

読書をするメリットは?

読書のメリットと効果には、次の5つがあります。・知識量が圧倒的に増える・判断力が身につく・想像力が向上する・語彙力が増す・コミュニケーション能力が向上する

大学生 本 何冊?

大学生・大学院生に、1カ月に何冊の本を読むのか尋ねたところ、全体の半数以上は1~4冊の本を読んでおり、約4人に1人は1冊も本を読まないことがわかった。 平均は3.4冊だった。

読書 1年で何冊?

文化庁の国語に関する世論調査によると、日本人の平均年間読書量は12,3冊で、月に1冊も本を読まない人は47%、1〜2冊が34%、3〜4冊が18%、5〜6冊が10%、7冊以上読むと答えたのは4%程度だったそうです。 また、読書をする時間の短さに比例して、スマホを操作する時間が増えて行くそうです。

月に何冊本を読む?

「せめて月に1冊は読みたい」と考えている人も多いでしょう。 文部科学省によれば、1ヶ月の平均読書量は、小学生が7.5冊、中学生が2.5冊、高校生が1.5冊というデータが公表されています。 1日の平均読書時間は書籍が26分、雑誌が24分の計49分というデータもあるのです。

読書 ストレス解消 何%?

イギリス・サセックス大学の研究結果から、6分間の読書がストレスレベルを68%軽減すると紹介しました。 そのため、読書によるストレス解消効果を得たいなら、少なくとも6分以上は読書に没頭することをおすすめします。 読書と聞くと、ある程度の厚みや文章量の本を長時間集中して読むイメージを持つ人も少なくないでしょう。

読書 一日何分?

厳密に言えば最低30分ですから、それより長く読んでもかまいません。 40分でも1時間でも、読める人は長くてもいいのです。 ただ、その間はスマホやパソコンなどに触らない。 最低でも1日30分間、ゆっくり読書に集中する時間をつくりましょう。

大学辞めたい どうする?

大学で退学届けを出す方法は、以下の通りです。学生課(事務室など)で「退学届」を受け取る退学届に必要事項の記入と捺印大学担当者に退学届を確認してもらうい、問題ない場合は学生証を返却して退学手続き完了

学力低下の原因は?

学力低下の要因としては、ゲームや漫画、ゆとり教育、教師の質の低下を挙げている。 『学力低下の原因(複数回答)では「ゲームやマンガなど誘惑の増加」53%がトップ。 続いて、「授業時間の削減」50%、「教師の質の低下」41%』。

本を読んでよかったことは何ですか?

読書をしていてよかった3つのこと読書は言葉を知ることができる人の考えを好きなときに知ることができる読書は自分を早く成長させる 共有: 関連

本を読むのが苦手 なぜ?

読書が苦手な理由として、まずは活字に対する苦手意識が挙げられます。 本を開き大量の活字を目の当たりにするだけで、嫌悪感や抵抗感を覚える人は少なくありません。 一方でイラストや写真交じりであれば、読みやすく感じる人も多いことでしょう。 動画や音声コンテンツが普及していく中で、活字離れが進んでいる可能性もあります。

本を読むメリットは?

読書のメリットと効果には、次の5つがあります。・知識量が圧倒的に増える・判断力が身につく・想像力が向上する・語彙力が増す・コミュニケーション能力が向上する

1日何時間読書?

厳密に言えば最低30分ですから、それより長く読んでもかまいません。 40分でも1時間でも、読める人は長くてもいいのです。 ただ、その間はスマホやパソコンなどに触らない。 最低でも1日30分間、ゆっくり読書に集中する時間をつくりましょう。

日本人の平均読書量は?

第67回調査の結果では、2022年5月1か月間の平均読書冊数は、小学生は13.2冊、中学生は4.7冊、高校生は1.6冊、不読者(5月1か月間に読んだ本が0冊の児童生徒)の割合は、小学生は6.4%、中学生は18.6%、高校生は51.1%となっています。

読書のメンタル効果は?

読書をしているときは、人間の認知機能である、集中力・記憶力・思考力そして言語能力などが総動員されます。 本の中の世界に接することは、静かでありながら、人の知的活動の中でも最高レベルの過ごし方とも言えるでしょう。 認知機能は筋肉と同じく、長い間使わないでいると機能が低下してきます。

読書 1日 何分 ストレス?

6分以上は本を読む イギリス・サセックス大学の研究結果から、6分間の読書がストレスレベルを68%軽減すると紹介しました。 そのため、読書によるストレス解消効果を得たいなら、少なくとも6分以上は読書に没頭することをおすすめします。

大学を中退する人の特徴は?

学業不振・無関心による中退者の特徴については以下の3点が挙げられます。単位が取れずに卒業できそうになかった理由で中退を選んでしまう勉強よりも仕事に興味が湧き早く働きたいがために中退するケースもある大学生活に満足せず中退する人の多くが授業に対する満足度が低く出席率が低い

大学を辞める理由のランキングは?

中退理由の割合が多い順にご紹介するので、見てみましょう。 上記の文部科学省のデータによると、大学の中退理由で最も多いのは「経済的理由」という結果でした。 次いで「転学」「学校生活不適応」が多いことが分かります。 大学を辞める主な理由は「大学中退の理由ランキング!

ゆとり教育 なぜ生まれた?

ゆとり世代が誕生した背景

戦後の日本では「詰め込み学習」が教育体系となっており、試験や受験に役立つ知識をひたすら詰め込むのが主流でした。 しかし、教師の力不足や「落ちこぼれ」と呼ばれる子供が増加したため、その改善策として始まったのがゆとり教育です。