魚は何色が見えない?

魚は色盲ですか?

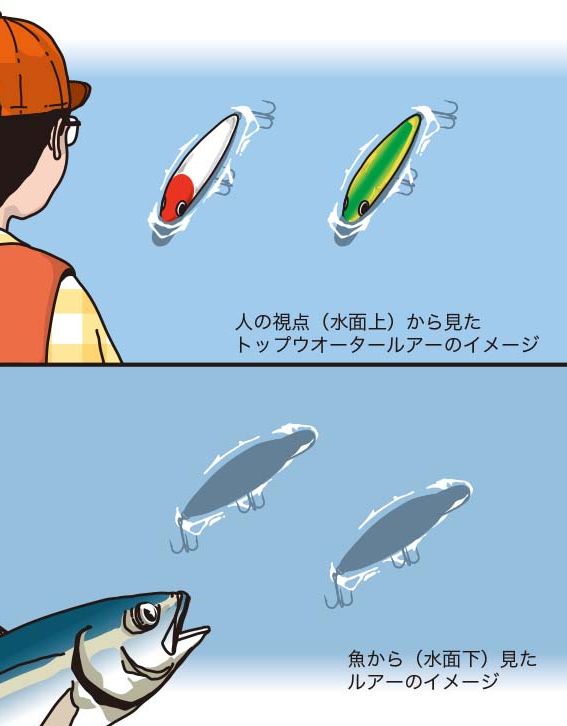

魚は色を識別する かつて「魚は色盲」と言われていたが、実は色を識別する能力があることが分かってきた。

キャッシュ

魚 何色が見える?

魚の錐体の実験から色彩感覚は「赤」「青」「緑」を基本としていることがわかっています。 つまり魚たちは色の判別ができるのです。 しかし魚種によっては錐体の能力、つまり色彩感覚の優劣があり、ボラ、ニジマス、ブラックバスなどは色彩感覚が優れ、クロダイ、カツオなどは劣っているという実験データもあります。

キャッシュ

魚が好む光のの色は?

魚が集まりやすい光の色は、「白」または「青・緑系」です。 白色の光には、植物性プランクトンが集まりやすいため、結果的に魚が追ってくる可能性があります。 「青・緑系」の光はプランクトンが発色する色に似ていることから、魚が集まりやすいとされています。

チヌはなぜ黒いのか?

しかし見た目は色を除きとても似ています。 このクロダイが黒い理由こそ、日焼け。 マダイは深場に生息するのに対して、クロダイの生息域は水深の浅い沿岸域や汽水域、つまり日をマダイよりも浴びているということになります。 魚も同じように環境に合わせて体の色を変化させる術を見つけたのかもしれません。

魚 紫外線 見える なぜ?

魚には紫外線が見えていた

ヒトは光の三原色(赤・青・緑)で物を見ますが。 魚は、ヒトの光の三原色(赤・青・緑)にくわえて紫外線を見ることが出来るようなのです。

アジが好む色は?

アジの好む色は青や緑。

紫外線が見える魚は?

UV細胞は紫外線が豊富な浅い場所に住んでいる魚でよく発見されます。 例えばマイワシはお腹側の網膜にたくさんのUV細胞を持ち、海面方向からの紫外線をうまく受け取るようになっています。 日本の周辺にはマイワシと近縁種で生活様式もそっくりなカタクチイワシとウルメイワシがいますが、いまのところUV細胞は見つかっていません。

光に寄ってくる魚は?

そんな魚の中で特に光を好むと言われるのが、イカやアジ、サンマやタチウオ、サヨリなどです。 これらの魚は、なぜ光に集まるのでしょうか。 それは、光りそのものを好むのではなく、食物連鎖によるものです。 集魚灯を付けると、まずプランクトンが集まり、次ぎにそのプランクトンを食べるためにイワシや小アジなどの小魚が寄ってきます。

魚は何色が好き?

まとめると、場所や天気、水質などに関わりなく、普遍的に魚に好まれる色は、「赤」「黄」「オレンジ」「白」「ベージュ」で、それに「金属光沢」「透明」という要素を加えたものということになります。

チヌ まずい なぜ?

タイ科の魚であるクロダイは、本来は真鯛のような味でとても美味しいのですが、なぜまずいと言われてしまうのでしょうか。 それはクロダイが雑食であることと、鮮度が落ちやすいことが原因です。 雑食性なので貝や甲殻類、果物の皮など色々なものを食べるクロダイ。

黒鯛と真鯛 どっちが美味しい?

味としては白身魚の淡白な旨味なのですが、真鯛と比較すると、真鯛の方が上品な甘さがあるのですが、クロダイは真鯛にはない白身魚の濃厚な旨味があります。 若干、クセのような風味も感じられますがワイルドな風味といったところでしょうか。

さかなの目に水見えずとはどういう意味ですか?

身近にあって、自分にかかわりの深いものはかえって気づかないことのたとえ。

人間には見えないものは何ですか?

「可視光線」という言葉があるように、その反対、人間には見えない光が存在します。 例えばレントゲンを撮る時にX線は見えませんよね。 また日焼けなどで身近に感じる紫外線も人の目には映りません。 その紫外線、他の生物、一部の鳥や爬虫類、虫などは見えているといいます。

走水 アジ なぜ大きい?

横須賀地域に生息する「走水のアジ」を釣って食べるプランです。 海底の岩が盛り上がったところに根付いて、その周りにいるエビなどをたっぷり食べて育つため、すくすく成長するそうです。 大きいものだと、そのサイズはなんと40cm… 50cm以上にも!

アジと黄金アジの違いは何ですか?

餌の少ない沖合を回遊する黒アジは、どちらかといえば細長くスマートな体型をしており、身も締まっています。 ところが金アジは、回遊をせず、餌が豊富な内湾で小魚などを食べているため、黒アジよりも丸々とした体型で、身にも脂がのっています!

魚が見える距離は?

ちなみにおなじみの魚たちの視力を調べてみると、アジは0.12、メジナは0.13、マダイは0.16、スズキは0.12、カサゴは0.15と、どの魚も大差はありません。 ですから水中にあるものをはっきり識別出来る距離は2mぐらいまで、それ以上離れるとぼやけてよく分からないそうです。

ケイムラとは何ですか?

ケイムラとは蛍光色の一種で、目に見えない紫外線を可視光線に変換。 ケイムラが塗られた物体にUVライトを当てると、青白く発光する様子が確認できます。 青い光は可視光線の中で、一番吸収されにくい特徴があります。

夜に漁をするのはなぜ?

暗い夜間は人間から海中が見えにくいのと同様、魚たちからも釣り人の姿が見えにくく警戒心が薄れる。 明るい時間はおっかなびっくりエサを食べていた警戒心が強い魚たちも、暗い夜になると躊躇(ちゅうちょ)なくハリが付いたエサに飛びついてくる。 その昔、警戒心が強いチヌ(クロダイ)は、もっぱら夜にねらう魚だった。

イカ釣り ライト なぜ?

理由は食物連鎖だった!

それは、光そのものを好むのではなく、食物連鎖によるものです。 集魚灯を付けると、まずプランクトンが集まり、次にそのプランクトンを食べるためにイワシや小アジなどの小魚が寄ってきます。 その寄ってきた小魚を食べにさらに大きな魚食魚、ブリの若魚であるハマチなどが集まってくるのです。

魚は目が見えるのか?

魚の視力はどれくらいあるのかというと、水中にはプランクトンなどの粒子が多く存在していて、どんなに目がよくても、それらに遮られてしまい、遠くまで見る事ができず、魚の視力はあまり発達していないようです。 また、地上と水中では光の屈折率が違うため、魚たちも地上では極度の近視状態になるといいます。

不味い魚の最強は?

釣り人に聞いた|今まで釣った中で「一番不味いと思った魚」ワーストランキング6位 ウグイ5位 ブラックバス4位 クロダイ(チヌ)3位 ベラ(キュウセン) 回答内容2位 スズキ(シーバス) 回答内容1位 ボラ 回答内容断トツの解答は・・・「不味いとは思わない」 回答内容『命』をいただきます! 関連記事

世界一不味い魚は何ですか?

「古代魚」「一番まずい魚」などの異名を持つターポン(イセゴイ)。

黒鯛とチヌの違いは何ですか?

チヌは黒銀の縞 チヌの正式名称はクロダイ。 これを主に関西圏でチヌと呼ぶ。 特にキビレと呼び分けるために、関西圏では、本チヌ、真チヌという呼び方もする。

「白羽の矢が立つ」とはどういう意味ですか?

「白羽の矢が立った」は、「多くの人の中から特別に選ばれる」といった意味合いで使われます。 「いけにえ」を求める神が、いけにえにすると決めた少女の住む家の屋根に印として白羽の矢を立てた、という俗説から来ています。

長蛇を逸するとはどういう意味ですか?

長蛇 ちょうだ を 逸 いっ する

狙っていた獲物や機会を、あと一歩のところで取り逃がす。