特許登録料の3年分はいくらですか?

特許の年間費用はいくらですか?

毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円)

※平成16年3月31日以前に審査請求をした出願の特許料について、改定はありません。

キャッシュ

特許登録の料金はいくらですか?

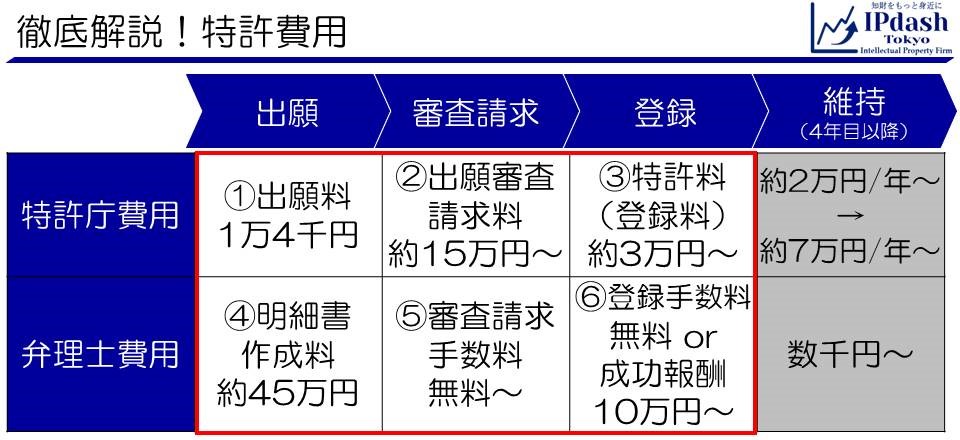

特許出願を行う場合には、一つの出願につき14,000円の出願手数料を特許印紙で納付する必要があります。 書面で出願する場合には願書の上部余白に必要額の特許印紙を貼付します。 特許印紙は郵便局等で購入することができます。

キャッシュ

特許 登録料 何年分?

特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、1~3年分の特許料を一時に納付すること、つまり、特許料の納付を行うことで、特許権の設定登録がなされ、特許権が発生します。

特許の審査請求の料金はいくらですか?

特許出願から3年以内に出願審査請求をすることで、はじめて審査が開始されます。 出願審査請求の際の費用は、特許印紙138,000円+請求項×4000円と、特許事務所の費用1~2万円が必要となります。 税込みで、合計約16~19万円程度になります。 出願審査請求をすると、約1年~1年半くらいで、審査の結果が通知されます。

特許の審査請求の金額はいくらですか?

料金引き上げの対象となる出願審査請求料の新旧料金と適用時期

| 料金 | 金額 | 新料金の適用時期※ |

|---|---|---|

| 通常の特許出願に係る出願審査請求料 | 138,000円+請求項数×4,000円 (旧料金: 118,000円+請求項数×4,000円) | 2019年4月1日以降の出願から |

特許料と登録料の違いは何ですか?

特許料は、独占権に対する対価、といえます。 特許権を維持するには、毎年、特許料(年金)の納付が必要で、その1~3年分は、一括の前払いとなっています。 これを「設定登録料」といいます。 設定登録料の納付があると、特許権の設定登録がなされ、特許権が発生します。

特許料 納付 何年分?

特許料は、特許権が設定登録された年を第1年目として、存続期間が満了(出願日から原則20年)するまでの各年について納付します(特許法107条1項・67条1項)。

特許料と年金の違いは何ですか?

特許権成立後は、特許権を維持する費用として「特許料」を毎年のように特許庁へ納付することになります。 特許業界では、毎年のように納付を行うことから特許料のことを「特許維持年金」または、単に「年金」と呼んでいます。

特許の分割出願の手数料はいくらですか?

日本の場合、分割出願に対する出願手数料は、1件あたり約16,000円(税抜)となっています。 分割出願に必要な技術文書の作成費用は、出願者が委託する場合には、委託先の費用となります。 また、出願者自身が技術文書を作成する場合には、自己作成費用がかかります。

審査請求料とは何ですか?

出願審査請求の手続を行う際に特許庁に支払う手数料です。 審査を開始させるためには出願日から3年以内にこの手続を行う必要があります。

商標の異議申立の費用はいくらですか?

登録異議申立 登録異議の申立費用は231,000円です。 事件の成功時には成功報酬100,000円が必要です。 登録異議申立は、登録公報発行日から2ヶ月以内に商標登録の取り消しを求める手続です。

特許料 いつ払う?

ある出願について、特許庁による審査の結果、特許(登録)査定すべきものと判断した場合、「特許(登録)査定」の謄本又は「特許(登録)すべき旨の審決」の謄本が送達されます。 その送達日から30日以内に特許(登録)料の納付を行う必要があります。

特許の登録料の支払い方法は?

各納付方法の概要特許印紙 特許(登録)料納付書に特許印紙を貼り付けます。予納 特許庁に予納台帳を開設し、そこから必要な金額を引き落とします。現金納付 特許庁専用の振込用紙を使って、銀行へ入金します。電子現金納付 Pay-easy対応のネットバンクまたはATMで入金します。口座振替クレジットカード

特許料の倍額はいくらですか?

4年目以降の特許料については期間が経過しても経過後6ヶ月以内は「追納期間」または通称”倍額納付期間”と呼ばれ、本来納付すべき金額の「倍額」を納付することで権利を維持する(正確には、一度失効した権利を回復させる)ことができる。

特許は何年で切れる?

特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する(第67条第1項)。

特許 維持費 いくら?

第4年から第6年までは毎年8,600円ずつ、第7年から第9年までは毎年2 6 , 5 0 0円ずつ、第1 0 年目以降は毎年76,000円ずつです。 つまり、16年間権利を維持すると、特許料としては合計646,000円が必要となります。

商標登録の出願手数料はいくらですか?

商標登録出願・出願料

| 商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) |

|---|---|

| 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) |

| 重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願 | 12,000円 |

商標登録の初期費用はいくらですか?

「商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、28,200円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。」 とあります。 つまり、1区分ならば28,200円で、3区分ならば84,600円となります。 商標の存続期間は設定登録の日から10年間をもって終了しますので、この設定登録料は10年分の金額です。

登録料とは何ですか?

入学時に学生が大学に登録するための費用で,フランスの大学などで徴収されている。 日本では入学時に支払う費用として入学金と同じ意味で使われる場合がある。

期限切れの特許を活用するにはどうすればいいですか?

期限が切れた特許は特許権が失効しているため、期限切れの特許の発明は誰でも自由に使用できます。 そのため、期限切れの特許の発明を使った製品やサービスを提供しても特許権侵害にはならず、期限切れの特許を保有する相手から製品やサービスの差し止めや損害賠償を請求されません。

商標登録していないとどうなる?

商標登録をしていない場合には、後から同じような商標を他人に出願され、登録されてしまう可能性があります。 不正の目的による他人の出願など、登録が認められない場合もありますが、たまたま同じような商標を他人が考えて登録することが、法令上問題なく認められることもあります。

特許料の仕組みは?

「特許料」は、設定登録を行う際に3年分の「特許料」を支払う設定納付と4年以降、特許を維持するために毎年支払う維持年金の2種類から構成される。 維持年金額は4年目~6年目、7年目~9年目、10年目以降と段階的に上がっていくなど、積極的な産業利用を促す仕組みとなっている。

特許の設定登録とは?

設定登録とは、特許庁に備える登録原簿に登録することをいいます。 設定登録の日は、権利の発生商標権の場合、権利の有効期間は、設定登録の日から10年間となっています。 登録査定の通知日と設定登録の日は異なります。 登録査定が通知された時点では、まだ権利は発生していません。

特許 更新しないとどうなる?

有効期限の切れの特許は、再申請(再び特許出願)しても特許が認められません。 そのため、期限切れの特許の発明は誰でも自由に使用でき、期限切れの特許の発明を使った製品やサービスを提供しても特許権侵害にならず、製品やサービスの差し止めや損害賠償は請求されません。

商標登録はしたほうがいいですか?

商標登録は、 大切な自社の商品・サービスを守るための重要な行為 です。 商標権を得なければ、考えたネーミングやロゴが使用できなくなるばかりか、損害賠償請求をされる恐れもあります。 事業を円滑に推進したいとお考えの経営者・起業家の方は、これを機会にぜひ商標登録をご検討ください。