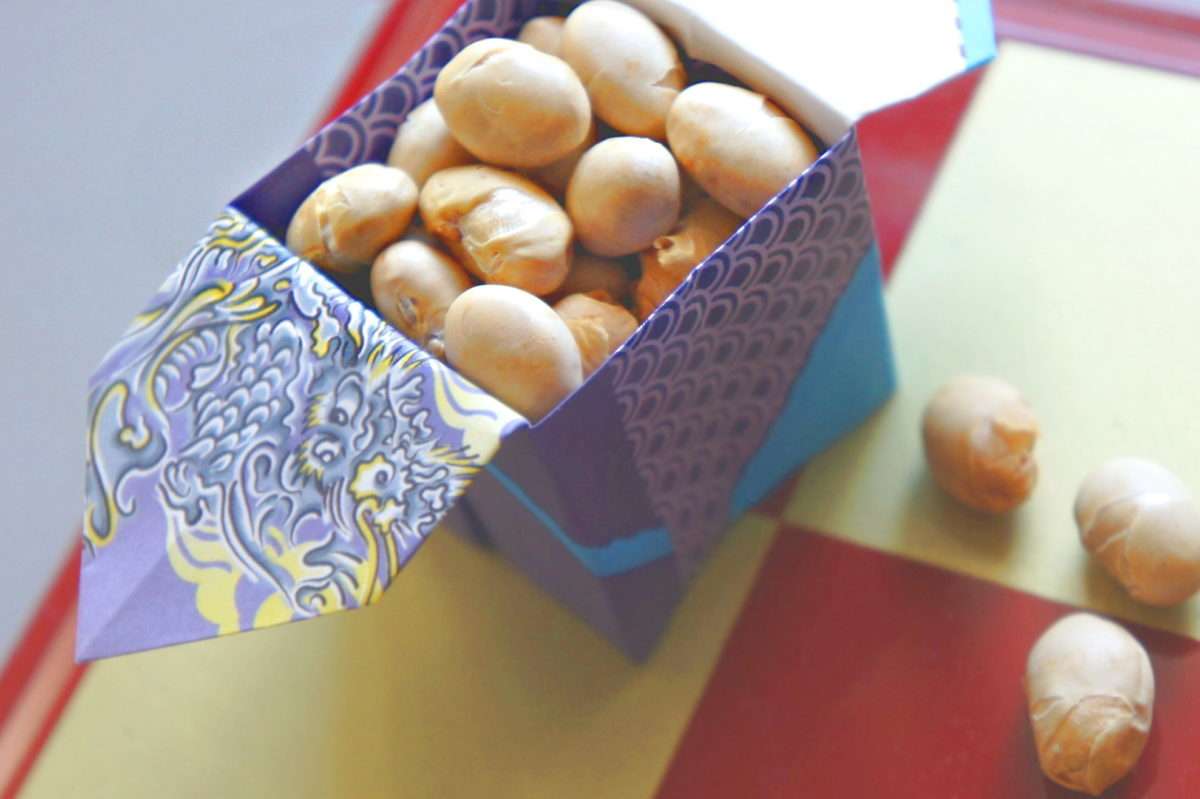

福豆 何歳から?

豆 そのまま 何歳から?

奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み込む力が十分ではなく、気道も狭い子どもが、豆やナッツ等を食べると、気道に入って気管支炎や肺炎を起こしたり、窒息したりするおそれがあります。 事故が発生した場合は大変危険ですので、豆等は3歳頃までは食べさせないでください。 小さく砕いた豆等も同様の危険があります。

豆 何歳から食べれる?

ピーナッツ、炒り豆、枝豆等の豆類、アーモンド等のナッツ類などの硬くてかみ砕く必要のある豆やナッツ類は、5歳以下の子どもには食べさせないでください。

節分の豆 何歳から?

硬くてかみ砕く必要のある豆やナッツ類は、5歳以下の子どもには食べさせないでください。 節分の豆まきは個包装されたものを使用するなど工夫して行い、5歳以下の子どもが拾って口に入れないように、後片付けを徹底しましょう。

砕いたナッツ 何歳から?

(2)3歳頃までは、小さく砕いた豆やナッツ類も食べさせないでください。 小さく砕いて食べさせた場合でも、破片が気道に入ると、体内の水分で膨張して形状が変わり、気道に詰まるおそれがあります。 破片が気道に入ると、豆やナッツ類の油分が溶け出して炎症を起こし、気管支炎や肺炎の原因になることがあります。

3歳まで食べてはいけないものは何ですか?

奥歯が生えそろわず、かみ砕く力や飲み込む力が十分ではなく、気道も狭い子どもが豆やナッツ類を食べると、気道に入って気管支炎や肺炎、窒息のおそれがあるので、3歳頃までは食べさせてはいけないという。

福豆はいつ食べる?

豆まきの豆を食べるタイミングは、豆まきが終わってからがふさわしいでしょう。 新年の厄除けを願って、年齢よりも1つ多く豆を食べます。 ただ、地方によっては年齢に合わせた数や、2個多く食べたりするところもあります。 このような豆や豆の食べ方を「福豆」「年取り豆」といいます。

グミは何歳から食べれる?

グミを与えてOKなのは4歳以上

グミを与えても安心な年齢は4歳以上からといわれています。 製品によってはおおよそ3歳以上を目安にしているものもありますが、成長には個人差があるため、子どもの成長の度合いに合わせて判断しましょう。 ただし、赤ちゃんには与えないよう注意してください。

2歳児が食べない方がいいものは?

0歳・1歳・2歳で食べさせてはいけないもの1 歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって乳児ボツリヌス症にかかることがあります。牛乳を飲用として与える場合は、1歳を過ぎてからが望ましいとされています。弾力があり、噛み切りにくいイカやタコは、食べ方によってはそのまま飲み込んでしまったり、窒息につながったりします。

幼稚園児が食べてはいけないものは?

2歳児の食事で食べてはいけないもの生卵、魚の刺身、肉の刺身 など 噛みちぎりにくい、喉につるんと入る食べ物団子、餅、たこ、いか、こんにゃく、するめ など 大人用に味付けられた加工品食品たらこ、いくら、ちくわ、かまぼこ、ソーセージ、干物、缶詰、味付けられた冷凍食品、インスタント食品 など 刺激が強い食べ物

福豆 何粒?

節分では「年齢の数+1個」の豆を食べます。 それは「来年も健康で幸せに過ごせますように」との願いからです。 ここで言う”年齢の数”が数え年か、満年齢かということですが、どちらでもかまわないようです。

福豆 何個食べる?

節分では、数え年の数だけ豆を食べることになっています。 昔は1月1日に全員が年を重ねると考えられてきました。 現代の考え方でいうと、「今の年齢にプラス1個」して豆を食べればいいでしょう。 ただし厳格な決まり事ではないので、1個プラスしないで年齢の数だけ食べてもいいですよ。

アイスクリームは何歳から食べられる?

離乳期の乳幼児にアイスクリームを与えることはできますが、離乳を順調に進めていくことを考えると、1歳過ぎまでは与えないほうが望ましいといえます。 アイスは口当たりがよく食べやすい食品ですので、つい与えすぎてしまい、他の食品をあまり食べなくなってしまうことも考えられます。

普通のクッキー 何歳から?

クッキーはシンプルな味付けのものであれば、離乳食を終えたタイミングで食べられます。 ただし、チョコレートや香料などを使用した味の濃いものは3歳以降が良いでしょう。 クッキーの原材料には小麦や卵、バターなどが含まれるため、アレルギーには注意が必要です。

2歳児が食べていけないものは?

2歳児の食事で食べてはいけないもの生卵、魚の刺身、肉の刺身 など団子、餅、たこ、いか、こんにゃく、するめ などたらこ、いくら、ちくわ、かまぼこ、ソーセージ、干物、缶詰、味付けられた冷凍食品、インスタント食品 などキムチ、ワサビ、カラシ、大人のカレー、コーヒー、紅茶、炭酸飲料 など

2歳児唐揚げ何個?

揚げ物に慣れた1歳半~2歳頃の1回に食べる揚げ物の量は、市販のお惣菜なら、春巻きは小さいもの1本、コロッケ類は1/2個、鶏のから揚げは1個、エビフライは小2尾、フライドポテトはSサイズの1/3量程度がめやすです。

子供に食べさせてはいけない食品は?

赤ちゃんに食べさせてはいけないもの&注意したいもの【はちみつ】【生もの】【こんにゃくゼリー・おもち】【塩分・糖分・味の濃いもの】【にんにく・とうがらし・明太子・キムチなど】【食物アレルギー】【必ず表示するもの】【表示が勧められているもの】

なぜ 歳の数だけ豆を食べるのか?

回答 節分(2月3日)には、「鬼は外、福は内」と豆(いった大豆)をまいて、邪気を祓った後に、年齢の数だけ豆を食べて、1年間の幸せを祈ると言われています。 これは、米と同じエネルギー源で霊力を持つとされる豆をまくことで、病や災いを祓い、更にその豆を食べることで力をいただけると考えられたからです。

福豆のルールは?

一般的に節分にまく豆は「福豆」といって、いったん神棚などにお供えしたものをいいます。 鬼が訪れる夜に外に向かって豆をまき、最後にドアを閉めて家の中に豆をまいたら、年齢と同じ数、もしくは年齢+1粒をいただくのがおなじみの流れです。

赤ちゃんの愛情不足のサインは?

親からの愛情不足を感じている赤ちゃんは、家族以外に甘える傾向もあります。 本来親から欲しい愛情が得られないため、家族以外の人から愛情を与えてもらおうとしているのです。 幼稚園や保育園の先生にやたらべったりする、家族以外の人に甘えて離れないなどのサインが見られる場合は、寂しさを抱えているのかもしれません。

かき氷は何歳から?

外食のかき氷は3歳代から

シロップに人工甘味料や人工着色料が使われていることが多い、外食やお祭りの屋台などのかき氷は、3歳になってからが基本。 2歳代でも、ほんの少量なら与えてみてもいいでしょう。

2歳 ちくわ いつから?

離乳食でのちくわは、与えるとしても離乳完了期(1歳〜1歳6ヶ月頃)以降に少量にしましょう。 塩分や噛みづらさなどの観点から、この時期には積極的にはとらなくてもよい食品です。 離乳完了期が終了してから与え始めるのでもよいでしょう。

幼児に与えてはいけない食べ物は?

【塩分・糖分・味の濃いもの】

干物やかまぼこなどの加工食品は塩分が多いので控えめに。 腎機能の未熟な乳幼児に塩分の高い食事を与えると腎臓に負担がかかり、脱水や発熱を引き起こすなどの症状が現れます。 また塩分・糖分の高い食事に慣れてしまうと薄味を食べないだけでなく、肥満の原因にもなります。

2歳 生野菜 いつから?

Q:生野菜はいつ頃から食べさせていいの? A 1歳のお誕生日の頃からよいでしょう。 レタスのような薄い葉物は噛みにくい食材のため、奥歯が生えそろってからを目安にしましょう。

食べてはいけないものランキングは?

今回は体に悪い物をランキング形式で8つだけ紹介します。体に悪い食品を知っておく意義とは?第7位 清涼飲料水(ソーダ、コークなどの甘い炭酸水)第6位 ダイエット食品第5位:肉の加工食品(ハムとか)第4位 白いパンすべて第3位 マーガリン第2位:菓子パン(ドーナツ含む)

歳の数だけ豆を食べる なぜ?

回答 節分(2月3日)には、「鬼は外、福は内」と豆(いった大豆)をまいて、邪気を祓った後に、年齢の数だけ豆を食べて、1年間の幸せを祈ると言われています。 これは、米と同じエネルギー源で霊力を持つとされる豆をまくことで、病や災いを祓い、更にその豆を食べることで力をいただけると考えられたからです。